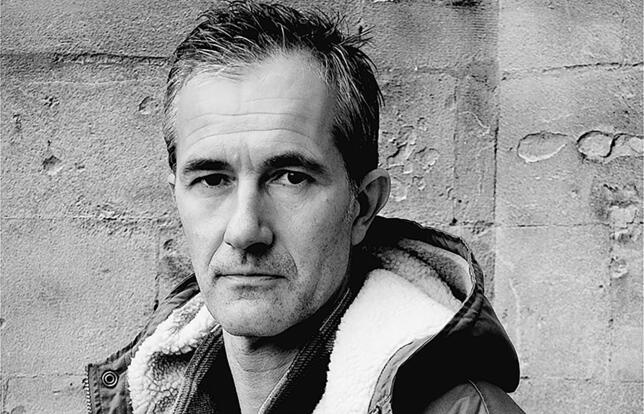

Londres, quartiers sud, Brixton milieu des années 1980, les années Thatcher... on a 20 ans, personne ne travaille vraiment, petits boulots par-ci, par-là, on squatte les fêtes, on rentre en bus de nuit, on boit des bières sur le toit en se roulant des joints, on regarde le ciel... Vivre était un flottement - entre survivre et se laisser vivre, juste être ensemble : « J'étais encore à l'âge où l'on ne forme pas des amitiés, mais où l'on est formé par elles, quand il n'y a pas de différence entre avoir des amis et avoir un ami. » Dans La couleur du souvenir, paru en Angleterre en 1989 et traduit chez Joëlle Losfeld en 1996, Geoff Dyer retranscrivait le nuancier de l'insouciance qui est l'autre nom du bonheur. Ce premier roman était dédié à « [s]es amis de South London ». Les années ont passé. Geoff Dyer a écrit plusieurs livres depuis, il enseigne l'écriture à Los Angeles où il vit, et son nouvel ouvrage, Les derniers jours de Roger Federer sort en français aux Éditions du sous-sol ce printemps. Dyer demeure toutefois un écrivain rare. Pas au sens où il ne serait pas lu mais dans l'acception stendhalienne d'un écrivain qui s'adresse aux happy few - c'est « qui m'aime me lise ». Le flâneur poursuit son petit bonhomme de chemin, une voie dictée par son seul goût. De D.H. Lawrence à Camus ou Martin Amis, de Coltrane à Nusrat Fateh Ali Khan, de Bonnard à Tarkovski, en passant par Robert Capa, ses écrits reflètent une curiosité universelle et un choix pointu, une esthétique pop et un tropisme littéraire. Travail critique sur John Berger (Ways of Telling, son tout premier livre, non traduit), vies imaginaires de grands jazzmen (Jazz impro, 1995, Joëlle Losfeld), méditation sur le courage en forme d'hommage aux combattants de la Première guerre mondiale (The Missing of the Somme, 1994, non traduit), essais sur la littérature, l'art, la photo, le cinéma, le yoga « pour ceux qui ne le pratiquent pas », romance techno sous ecstasy (Paris Trance, 1998, non traduit) ou relation de voyage en Inde (Voir Venise, mourir à Varanasi, Denoël, 2011)... son œuvre dessine un portrait aussi éclectique que singulier. Le prouve encore Les derniers jours de Roger Federer. Et autres manières de finir, pas tant un chant du cygne qu'une célébration de l'éternel retour. L'impossibilité de décrocher. Dyer cite la légende du foot anglais George Best qui fit ses adieux au stade avant de se raviser et de rechausser les crampons... Mais si l'auteur d'Anglo-English Attitudes (essais non traduits) a ce regard idiosyncrasique, il reconnaît être de la génération chanceuse de l'après-guerre qui a pu bénéficier de l'État-providence avant que se délitent les services publics avec les successives politiques d'austérité. « J'ai pris l'escalator social sans faire exprès, je réussissais les examens, il y avait juste ce formidable système éducatif qui avait fait de moi le premier de la famille à avoir étudié à l'université, mais je ne m'en suis rendu compte qu'après, une fois diplômé d'Oxford. » Né en 1958 à Cheltenham, d'un père ouvrier métallurgiste et d'une mère cantinière, ce fils unique est studieux sans daigner « boire des coups au pub comme tout le monde », et tout en étant fan des Clash qu'il était allé voir en concert à Londres... Sur cette jeunesse provinciale, dont il comblait l'ennui par des lectures, Geoff Dyer revient en écrivant son prochain livre, des mémoires de la première période de sa vie... « C'est drôle comme passé 65 ans on est proche de ses 15, voire de ses 14 ans ! » Même humour, ne jamais rien prendre trop au sérieux. Sean Rose

Les derniers jours de Roger Federer. Et autres manières de finir

Éditions du sous-sol

Traduit de l’anglais par Pierre Demarty

Tirage: 3 000 ex.

Prix: 24,90 ; 384 p.

ISBN: 9782364687141