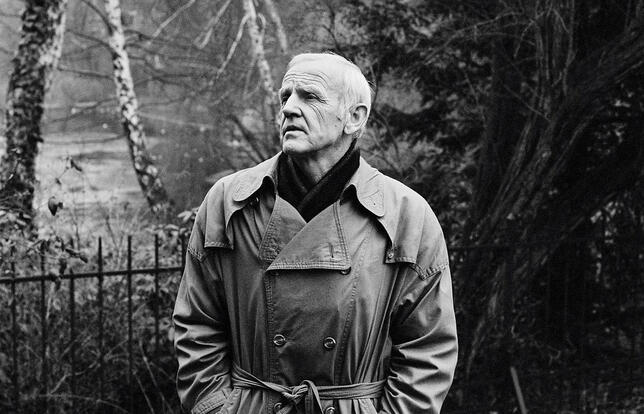

Une enfance à perpétuité. Courant de 1926 à 1950, Une jeunesse à Berlin s'étire comme un chat stoïque qui observe sans jamais s'élancer. L'écriture est précise comme le regard. Juste ce qu'il faut, sans pathos, sans atermoiements, avec honnêteté. Les phrases sont le plus souvent courtes, efficaces. L'ensemble produit un effet magnétique et l'on se sent attiré par cette histoire familiale si bien décrite. Une famille catholique, des parents aimants, des enfants obéissants, peut-être un peu trop au regard de ce qui se trame. Dans la rue, on commence à saluer autrement à partir de 1933, à Berlin, dans le quartier de Britz. Pour ne pas lever le bras en lançant un « Heil Hitler », le père se contente d'un hochement de tête. Les jeunesses hitlériennes recrutent de force, l'insouciance de l'enfance est rappelée à l'ordre.

Günter de Bruyn (1926-2020) a le sens du détail dans lequel le diable se cache : l'attitude d'un voisin que l'on croyait connaître, les petites servitudes volontaires, les regards qui n'osent plus se croiser, les amis qui n'en sont plus, les étoiles jaunes sur les manteaux. On pense au Matin brun de Franck Pavloff avec son lot de petites compromissions qui installent doucement le totalitarisme jusqu'à ce que la violence éclate. « Ma jeunesse ne fut qu'une fièvre chronique, laquelle enveloppait ma conscience dans son brouillard. » Mais la brume se dissipe chez ce garçon qui passe plus de temps avec les livres qu'avec les filles. Il se souvient moins des dernières semaines du IIIe Reich que de ses lectures de l'Odyssée, des Années d'apprentissage de Wilhelm Meister et de Quo vadis ?. En revanche, le Berlin bombardé est resté gravé dans sa mémoire. « Sous le monceau de gravats couvert de neige, la maison où j'étais né et où j'avais grandi n'était plus reconnaissable. Il fallait bien croire que mon enfance était désormais terminée. J'avais 17 ans et deux mois. » À la reddition, il prend conscience de l'horreur indicible de ce qui vient de se passer. « Je m'attendais désormais à ce que tous les Allemands passent en cour d'assises. »

L'immédiate après-guerre délimite ce « bilan d'étape ». Günter de Bruyn reste à Berlin. « J'avais survécu à cet État qui avait jusque-là tracé mon destin. » Il devient bibliothécaire, écrit des livres tout en n'ayant aucune illusion sur cette nouvelle République allemande qui n'a de démocratique que le nom. Il a pâti de son étiquette d'écrivain est-allemand. De lui, nous ne disposions en français que d'un texte, L'âne de Buridan, publié en 1982 chez Papyrus, un éditeur aujourd'hui disparu. Il y a pourtant chez lui la force d'un autre Günter, Grass, de l'Ouest celui-là, et on comprend pourquoi cette autobiographie a connu un grand succès dans l'Allemagne réunifiée. Parce que cette enfance à perpétuité, pour reprendre le titre du beau roman de Pierre Drachline, ne cherche pas à échapper à la réalité, mais à ses apparences. Cette jeunesse à Berlin n'élude rien. Elle ose au contraire l'inconfort du souvenir qui n'est jamais tel qu'on le voudrait. Rien que pour cela, Günter de Bruyn est à découvrir.

Une jeunesse à Berlin.

Rue d'Ulm

Tirage: 1 500 ex.

Prix: 26 € ; 480 p

ISBN: 9782728808519