sommaire

- • L'édition qui « prend soin », un genre en pleine floraison

- Jouer sa fin de vie

- Fabienne Brugère, philosophe : « Il s'agit d'aller à contre-courant de l'éloge de la performance »

- Des mots pour dire les maux

Comment repenser l'altérité et prendre soin les uns des autres ? Cinq ans après la pandémie, la prise de conscience de notre vulnérabilité partagée et de notre interdépendance continue d'inspirer la création éditoriale. En 2025, les éditeurs français proposent une vision d'une société du « care » (« soin » en anglais) fondée sur la tolérance, la solidarité et l'empathie, encourageant une réflexion pluridisciplinaire sur la manière de prendre soin de l'autre, de l'écouter et de l'accompagner.

En ce début d'année, le sujet inonde la production, de la littérature à la philosophie, la psychologie, la sociologie en passant par la santé et le bien-être. Avec son recueil de textes inédits Le mal, le soin, la mort, à paraître en mars chez Flammarion, Maxime Rovere interroge la souffrance à travers le prisme de la philosophie. Johann Zarca signe en janvier Clean, un roman résilient sur l'addiction aux Éditions Goutte d'Or. Après le succès du manifeste Ce qui nous porte de Sandrine Rousseau, Le Seuil poursuit l'exploration du thème du soin avec Premiers cris de Clémentine Goldszal (janvier), qui rend hommage aux soignants de l'hôpital Necker. Du côté de Stock, Matteo B. Bianchi aborde la souffrance laissée par le suicide avec La vie de ceux qui restent (traduit de l'italien par Romane Lafore).

Le care : une éthique humaniste au cœur des débats

Théorisé par Joan Tronto et Carol Gilligan, le care défend un modèle de société bienveillante, à l'écoute et solidaire. À La Découverte, l'ouvrage Un monde vulnérable : pour une politique du care de Joan Tronto (Traduit de l'anglais par Hervé Maury), totalise 4 000 ventes. Carol Gilligan continue d'influencer la réflexion contemporaine : Une voix différente, Pourquoi le patriarcat et Une voix humaine. L'éthique du care revisitée (2024, tous deux traduits de l'anglais par Cécile Roche), totalisent plus de 15 000 ventes chez Flammarion. En mars 2025, la psychologue participera à un séminaire sur l'éthique du care et la démocratie à Paris.

Les voix actuelles du care françaises sont surtout des femmes : les philosophes Fabienne Brugère, Sandra Laugier, Claire Marin, la psychanalyste Cynthia Fleury (La clinique de la dignité, en février chez Folio Essais), l'essayiste Marina Van Zuylen ou encore l'économiste Dominique Méda (Une société désirable, en janvier chez Flammarion). Pour Maxime Catroux, directrice éditoriale des Sciences humaines chez Flammarion et éditrice de Carol Gilligan, « le care incarne le tournant féministe des sciences humaines et sociales. Il est aujourd'hui un axe central de l'édition de sciences humaines chez nous. »

Un constat partagé par Thaïs Raulot-Courtois et Cécile Jurquet, éditrices aux PUF, qui observent que « le prendre soin s'appuie sur une morale souvent portée par les femmes, davantage reconnue dans les champs universitaires aujourd'hui ». Début 2025, les PUF publient d'ailleurs la 5e édition de L'éthique du « care » de Fabienne Brugère en « Que sais-je? » (lire par ailleurs). Depuis sa première édition en 2011, cet ouvrage de référence a trouvé un écho auprès de plus de 8 000 lecteurs.

Les soignants et les aidants au cœur des préoccupations

Penser le care c'est bien sûr s'intéresser à celles et ceux qui soignent : infirmières, médecins, sages-femmes, aides soignantes ou encore aides à domicile. Pour Camille Deltombe, directrice éditoriale des Éditions de l'Atelier, « une société qui va bien est une société qui soigne les acteurs du care. Mais nous avons le sentiment qu'il est difficile de faire comprendre la notion d'aide sans donner à voir le récit quotidien des gestes du soin et de la nature des relations qui s'y jouent. » Dans ce sens, la maison a récemment publié le philosophe du soin Jean-Philippe Pierron (Nos vies sur la brèche. Une philosophie de l'intenable, 2024), ainsi qu'une série de récits sur le quotidien des acteurs de l'aide et des aidés.

Donner à voir, c'est ce que fera la maison Hoëbeke en mars avec le poignant Prendre soin du photographe Marin Driguez, un documentaire primé sur le quotidien des soignants dans les hôpitaux publics. Apportant un peu de légèreté à la thématique, les éditions du Petit Pavé viennent quant à eux de sortir l'hilarant Chroniques d'un Ehpad, où le dessinateur/aide-soignant Saynot raconte son quotidien dans une maison de retraite déjantée. Plus tendre mais tout aussi intime, Mes petits vieux de Margot Bardinet (Les enfants rouges, février) offre une série de portraits de personnes âgées rencontrées pendant son activité d'aide à domicile.

Au cœur de la problématique de la dépendance, le sujet des aidants familiaux, souvent épuisés par un travail invisible, fait l'objet d'une attention particulière de la part des éditeurs. Il sera abordé cette année par des ouvrages comme Je suis devenu le parent de mes parents où Vincent Valinducq, chroniqueur santé pour Télématin, retrace son combat au côté de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer précoce (Le Livre de poche, 12 mars). À ne pas manquer aussi en avril, la version 2025 du guide pratique Dépendance, publiée par Prat, qui recense les solutions pour faire face à la perte d'autonomie d'une personne âgée proche et aborde la question du droit au répit pour le proche aidant.

Des outils pour prendre soin

Que ce soit le grand public, les aidants, les bénévoles ou les professionnels, le lectorat est en attente de contenu à la fois pratique et théorique. « Nous répondons à cette demande avec un souci pédagogique : rendre les propos accessibles sans simplifier leur complexité, en élaborant des repères théoriques et concrets pour ceux qui accompagnent au quotidien », détaille André Soutrenon, responsable éditorial de Chronique sociale. Dans une perspective assumée de care, l'éditeur lyonnais propose des livres visant à faciliter les interactions humaines et améliorer la qualité de l'accompagnement, comme Petites chroniques d'un carré commun. L'accompagnement d'obsèques de personnes isolées de Pierre Reboul (février) ou Cultiver son cerveau et son corps afin de mieux vieillir : petites chroniques de vieilles et vieux de Marie-Louise Zimmermann-Asta (mars). Il publiera prochainement un ouvrage rédigé par des bénévoles sur l'accompagnement des personnes qui meurent dans la rue, loin des regards.

Très actives sur la question du grand-âge, les Éditions de l'Aube publieront quant à elles en avril Le papy-boom, un projet de société ?, un essai de Guillaume Desnöes, Thibault de Saint Blancard et Clément Saint Olive, proposant des solutions sur la prise en charge et l'intégration des personnes âgées dans notre société. À noter aussi en août, la parution de La bientraitance en Ehpad. 10 fiches pour comprendre, de Marie-Laure Kuhnel (In press).

Remettre l'empathie au cœur de la société

Pour Aurélie Le Guyader, responsable de secteur éditorial chez Eyrolles, « il est crucial de soulever la question de la qualité des liens sociaux et d'offrir des réponses aux individus qui cherchent à rendre leurs relations plus profondes. » En réponse à cette préoccupation, l'éditrice propose des ouvrages sur des concepts clés du care comme l'empathie, la parole juste, la communication non violente (CNV) et la bienveillance. Dans cette perspective, Eyrolles publiera en mars Le manuel pour cultiver des relations authentiques de Geneviève Krebs, en avril Nos mots ont un impact de Judith Hanson Lasater & Ike K. Lasater, puis en mai la version poche de Vivre avec ses émotions et celles des autres de Didier Hauvette & Christie Vanbremeersch. La traduction du best-seller de Priya Parker L'art d'être avec les autres, est quant à elle annoncée pour mai. Pilier central de la pratique du care, l'empathie est également mise en avant dans le domaine de l'éducation avec des titres comme L'empathie à l'école (février 2025) ou L'empathie expliquée aux minis aux Éditions Midi trente en mars.

Aux Éditions de l'Atelier, Camille Deltombe rappelle aussi que « le care implique la compréhension fine des enjeux et problématiques des populations les plus précarisées » . La maison d'édition lance dans ce sens une série de courts opuscules dans sa collection emblématique « Idées fausses ». Paru en janvier, le premier titre En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, réalisé avec ATD Quart Monde, est consacré à la maltraitance institutionnelle. Les suivants paraîtront au rythme d'un par an. Enfin, en lien avec cette question du care et de l'attention aux plus précaires, l'Atelier prévoit pour octobre 2025 un ouvrage avec Attac, Le partage des richesses, toute une histoire, sur l'histoire des inégalités et de la façon de les réduire.

L'isolement, une souffrance contemporaine à comprendre et À combattre

Classée « problème de santé publique mondial » par l'OMS, la solitude, notamment chez les personnes âgées et les jeunes adultes, tient une place à part sur le marché. En témoigne le succès de Nos puissantes amitiés d'Alice Raybaud, publié en 2024 à La Découverte et écoulé à 14 000 exemplaires. Prévu en mars Faire Tribu, du jeune explorateur Hugo Paul (Eyrolles) sur le pouvoir du collectif et du lien social est très attendu sur les réseaux sociaux.

Chez Jouvence, où chaque livre est pensé comme une main tendue vers le lecteur, plusieurs ouvrages explorent cette année la solitude, la résilience et le soin. Une évidence pour Charlène Guinoiseau-Ferré, codirectrice de la maison d'édition de bien-être, quand elle constate combien « il est frustrant de voir des gens parler de manière simpliste des personnes en difficulté. Notre rôle est d'aider à restaurer des liens authentiques entre les individus et accompagner les lecteurs vers un mieux-être -global ».

L'éditrice vient de lancer un titre qui devrait faire date : La solitude est un connard (mais c'est une bonne nouvelle) d'Alexia Borg. Ce titre choc tiré à 7 500 exemplaires examine comment l'isolement s'infiltre dans nos vies, et donne des clés pratiques pour en réchapper. En juin, Jouvence publiera également dans cette thématique la version poche de son best-seller Messages de vie : un condamné à mort témoigne (20 000 exemplaires vendus) sur les réflexions d'un homme innocent isolé dans le couloir de la mort.

Engagée et bienveillante, l'édition du care est bien plus qu'une tendance. Elle se présente comme un véritable acte de résistance face à l'individualisme et à la souffrance sociale, réinventant l'adage « Y'a pas de mal à (se) faire du bien ».

sommaire

- • L'édition qui « prend soin », un genre en pleine floraison

- Jouer sa fin de vie

- Fabienne Brugère, philosophe : « Il s'agit d'aller à contre-courant de l'éloge de la performance »

- Des mots pour dire les maux

Jouer sa fin de vie

Jouer sa fin de vie

Fabienne Brugère, philosophe : « Il s'agit d'aller à contre-courant de l'éloge de la performance »

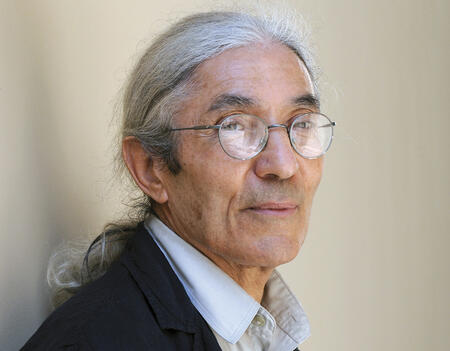

Spécialiste de la question du care en France, la philosophe revient avec une cinquième édition de son ouvrage phare, L'éthique du care, publiée dans une version revisitée en janvier dans la collection « Que sais-je? » aux Presses universitaires de France.

En quoi l'éthique du care est-elle un courant de pensée en prise avec l'actualité ?

L'éthique du care commence avec un livre de Carol Gilligan, en 1982, dont la thèse fait l'effet d'un boomerang : les femmes auraient une autre manière de penser la morale que les hommes. Elles seraient plus attentives aux autres, plus à l'écoute et par voie de conséquence, plus prêtes à assumer des métiers de soin. Il s'agit en même temps d'aller à contre-courant d'une idéologie néolibérale qui se structure autour de la responsabilité individuelle (les pauvres doivent se débrouiller par eux-mêmes) et de l'éloge de la performance économique. Pourtant, l'éthique du care vient rappeler une vérité : les croisades conquérantes des uns ne sont possibles que parce que d'autres, des femmes mais aussi des gens qui ont besoin d'un gagne-pain ou des immigrés, se portent garants des tâches de soin (des enfants, des personnes âgées, des individus entrepreneurs, etc.). Elle met en avant aussi la nécessité de renouveler l'État social face aux nouvelles formes de vulnérabilité, qu'elles soient vitales, sociales ou environnementales. De nouveaux groupes sociaux, de nouvelles formes d'exploitation des individus sont ainsi analysées dans le cadre d'une lecture marxiste des structures de pouvoir avec Joan Tronto.

Où en sont les politiques du care en France à ce jour ?

De nouveaux populismes oligarchiques et néolibéraux, préconisent un « prendre soin » sélectif ; soit incarné par des services à la personne les plus individualisés possible, soit réservé aux nationaux, ce qui, dans les deux cas, risque d'aggraver les différences d'opportunités de vie. On peut parler de crise du care parce que de nombreuses sphères de vie qui n'étaient pas nécessairement privatisées le deviennent et des structures pourtant excellentes, ouvertes à tous, qui mériteraient d'être renforcées, se trouvent déstabilisées (comme l'hôpital, l'université, les services sociaux). L'éthique du care est foncièrement démocratique au sens où elle croit que le soutien et l'éducation apportés aux moins favorisés, aux êtres humains considérés comme « différents » ou « minoritaires », renforcent le lien social et peuvent permettre de constituer une communauté des valeurs. Par ailleurs, dans un monde qui renforce les logiques binaires et donne aux personnalités autoritaires de nouveaux moyens d'action planétaires, l'éthique du care rappelle le poids des contextes, des situations et des résistances locales : le soin contient un rapport au sensible, à la matérialité des relations et aux compétences que l'univers politico-médiatique, vertical et sensationnel, ne peut pas faire disparaître.

Comment la culture peut-elle prendre soin ? Quelles initiatives est-il possible de mettre en place pour prendre soin dans les établissements culturels ?

Une culture qui prend soin est réparatrice. Certes, cette perspective ne va pas de soi tant il s'agit d'abord de contenus de savoir qui prétendent fixer par leur nombre et leur nature l'état d'une civilisation. Mais une culture ne tient pas uniquement dans cet ensemble qui risque toujours de se figer ; elle est aussi le processus par lequel un esprit se forme, apprend à juger grâce à l'éducation ou à l'expérience, prend soin de lui-même, des autres et du monde.

Plus encore, je crois qu'il n'existe pas de culture sans une appropriation qui peut faire tenir en elle une place pour le jugement, la réflexivité ou la critique. Cette appropriation peut-elle valoir comme réparation ? Sans doute qu'au moment où le monde semble fasciné par le retour des nationalismes, où se déploient des « politiques de l'inimitié », pour reprendre une formule d'Achille Mbembe, il faut pouvoir habiter une distance que la culture rend possible par son accès à l'imaginaire, en particulier aux livres à même de nous aider à nous orienter.

Des mots pour dire les maux

Avec sa nouvelle collection « Récits et soins », les éditions Le Bord de l'eau explorent les liens entre médecine et littérature en donnant voix aux narrations du patient et du soignant. La raison d'être de cette initiative est de « valoriser l'expérience de la maladie sous toutes ses dimensions pour la rendre collective, moins isolée et davantage ancrée dans une perspective politique », explique Jean-Luc Veyssy, directeur de la maison bordelaise. Codirigée par le professeur Jean-Arthur Micoulaud Franchi, psychiatre et neurophysiologiste au CHU de Bordeaux, et Isabelle Galichon, docteure en littérature, cette collection hébergera deux à trois titres par an. Son objectif est de faire connaître la médecine narrative. Cette approche, développée aux États-Unis au début des années 2000, prend en compte les vécus singuliers des malades et des soignants en intégrant la littérature et les arts dans le soin.

Lancée fin 2024 avec Hôpital sensible, un recueil de récits issus d'ateliers d'écriture animés par l'écrivain Eduardo Berti, la collection s'installe dans le paysage littéraire avec cinq titres prévus en 2025. Après le Manifeste pour la médecine narrative signé Isabelle Galichon et préfacé par Rita Charon, spécialiste à l'université de Columbia, l'éditeur vient de publier Faire du soin toute une histoire de Pierre Boyer, une fiction théâtrale sur un médecin ayant surmonté un burnout. En mai, le premier livre en français sur la médecine narrative vétérinaire, écrit par Loriane Benoist, enrichira la collection. Deux autres titres arriveront en fin d'année, élargissant ainsi le champ des récits autour du soin.

sommaire

- • L'édition qui « prend soin », un genre en pleine floraison

- Jouer sa fin de vie

- Fabienne Brugère, philosophe : « Il s'agit d'aller à contre-courant de l'éloge de la performance »

- Des mots pour dire les maux